두 사람이 떠나다, 신상국 화백과 최석봉 시인

월요일 아침에 카톡 부고 한 장이 왔다. 문경문협 회원이고, 행복한 글쓰기반의 모범생이었던 최석봉 시인이 돌아가셨다고 한다. 무슨 마음이 내켰는지 바로 전날에 전화를 드렸더니, 말이 잘 되질 않아 전화를 못 받겠다고 했다. 그리고 고맙다고 했다. 그것이 바로 마지막이 된 셈이다.

그는 버스운전기사로 모범적인 근무를 하다가 정년을 한 후, 좀 늦게 시 공부를 시작했다. 등단 후에도 행복한 글쓰기 반에 나와서 아주 열심히 수강했다. 글쓰기 공부라는 게 끝이 없지만 이제 또 다른 능선을 넘고 있는 중이었다. 노트에 빼곡하게 메모를 하고 시를 쓰고, 그 과정을 지켜보고 있던 나이기에 너무 놀랍고 안타까웠다. 우듬지 위에서 세상을 내려다보려 떠났다.

소나무 / 최석봉

바람 한 점 없는 날

듬성듬성 선 수풀 속에

누가 안개를 데리고 왔나

그을린 등피에 용트림하며

오롯이 서있는

그 힘의 높이에 굴곡의 아픔에

뿌리에 상처 낸 발자국을

소나무는 기억한다

신비의 곡선과 푸른 생명을

담기 위해 카메라 불빛이

번쩍이다 새벽을 깨운다

먼 훗날

나

소나무 겉으로 돌아 가리라

우듬지 위에서

세상을 바라보리라

-문인광장 97호(2024년 3월) -

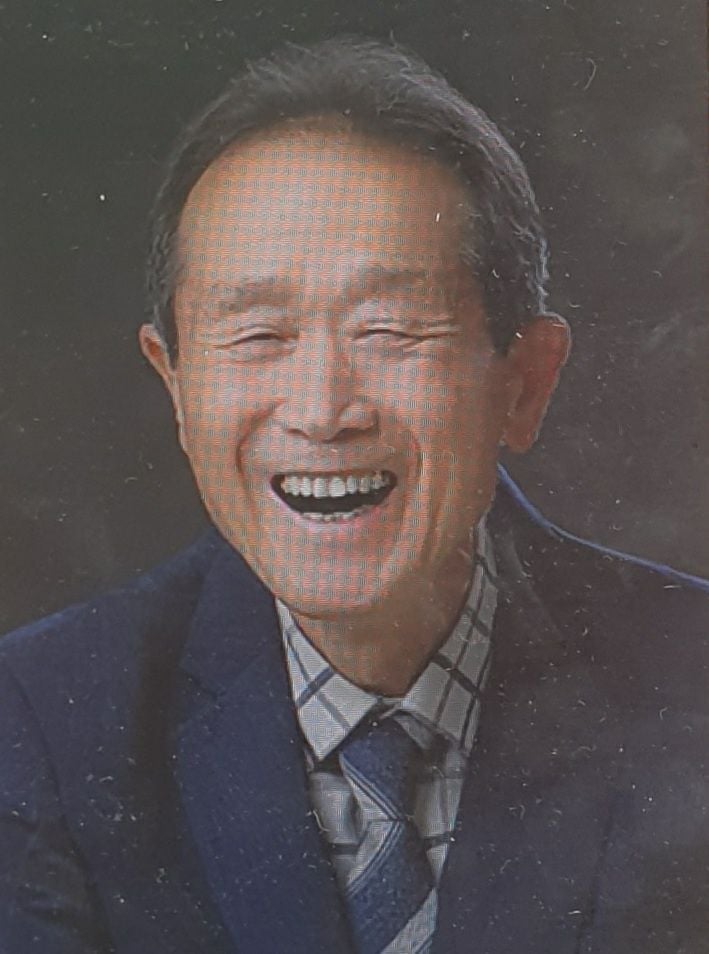

문협회원들과 그의 문상을 하러 갔더니 또 놀랄 일이 기다리고 있었다. 5층 빈소에 화가 신상국 화백의 이름이 올려 져 있었다. 이건 또 무슨 일인가. 하루에 두 사람이 떠나다니, 손이 덜덜 떨려 찻잔이 흔들렸다.

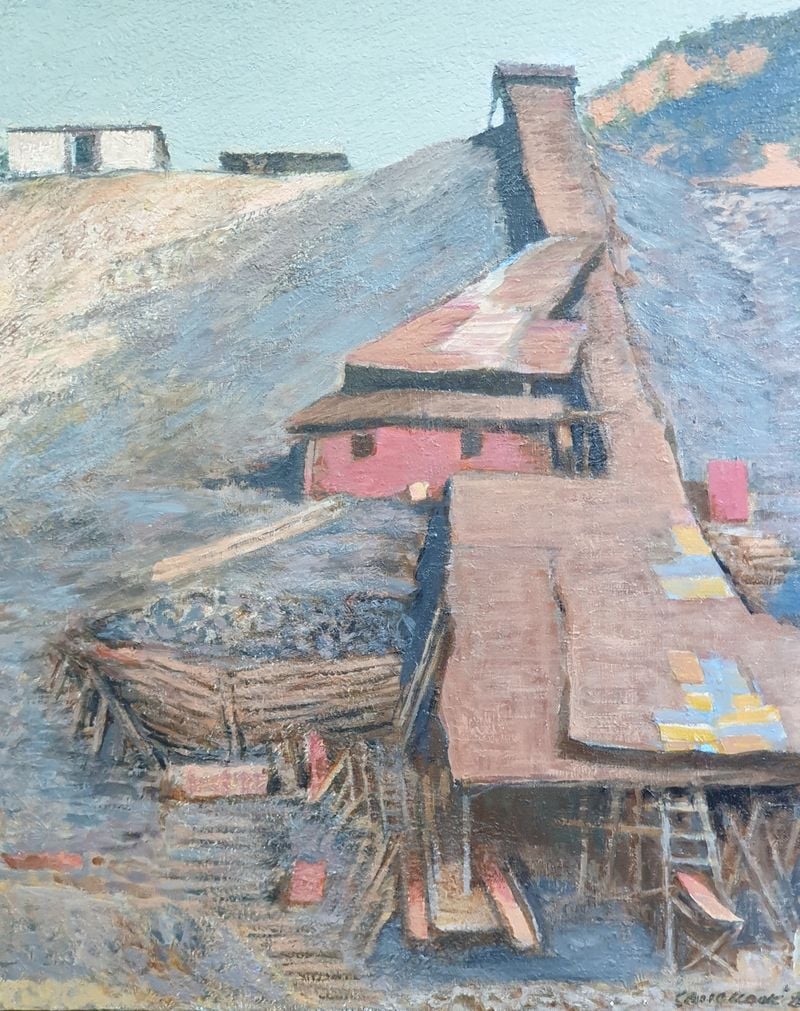

신상국 화백은 초대 문경예총 회장, 문경미협회장을 역임한 이 지역 대표적인 예술가라고 할 수 있다. 뜻밖에도 내 글을 열심히 읽어주시는 고마운 분이었다. 신문에 연재 중인 글도 빠짐없이 읽고 있다고 했다. 2023년 10월 신상국 화백 초대전 ‘시간을 담은 풍경’의 전시장의 따뜻한 창가에서 글을 읽고 있던 모습을 기억한다. 어떤 그림 앞에서 내 발길이 한참 머물러 있었더니, ‘그건 배꽃과 복숭아 꽃입니다’라고 했다.

2024년 8월에는 석탄박물관에서 열린 광산회고전에서 반갑게 만났던 기억도 있다. 그때 선생의 그림을 주욱 둘러보면서 느낀 것은, 이것은 문경의 역사를 담은 앨범이라고 생각했다. 그러고 보면 선생은 문경을 기록한 사람, 남달리 문경을 아주 사랑한 사람이다. 그러니 문경 또한 이분을 꼭 기억해야 한다는 생각이다. 오늘도 아침에 문희아트홀 계단을 올라오다가 벽에 붙어있는 선생의 그림 ‘달동네’를 만났다. 뿐만 아니라 시내 곳곳에는 이분의 그림이 걸려 있다. ‘인생은 짧고 예술은 길다’더니 바로 이런 경우인 모양이다.

치열하게 시를 쓰던 사람, 그림을 그리던 사람이 훌쩍 이사를 하였는데도 너무 조용하다. 70년, 80년의 두 일생이 무너졌음에도 너무 조용하다.

피던 국화는 그대로 피고, 단풍도 아름답게 계속 물들이고 있고, 길 가던 사람도 계속 길을 가고, 축제도 전시회도 예정대로 열리고 있다. 우리가 사라짐은 이렇게 별 볼 일 없는 일이다. 조금 억울하다는 생각이 들기도 한다. 우리가 까짓 요런 존재에 불과한가.

아니다, 당연하다. 우리가 왔다가는 것은 앞문으로 들어온 바람이 뒷문으로 빠져나가는 것처럼 당연하고 자연스럽고 소리 나지 않는 일상일 뿐이다.

문경매일신문